ジャムコ株式会社

DTM導入事例

技術部門の基幹システムとして構築しているArasに、進捗管理とリソース管理を目的としてDTMを導入。進捗管理はデータ化されて帳票が無くなった。これまで構築してきたリソース管理も業務での活用を促していく。

株式会社ジャムコは主に航空機の内装品である機内厨房設備、座席などを製造する航空機部品メーカーです。�プロジェクト管理が各個人のエクセルや帳票で属人的に行われていたことに課題を感じていた同社は、Aras上で統合的にプロジェクトのデータや進捗を管理するために技術部門にてDTMを導入しました。DTM導入前後の課題や今後の改善点について、株式会社ジャムコ桜井様にお話を伺いました。

(左) 株式会社ジャムコ 技術イノベーションセンター次長 桜井浩氏

(右) ザイオネックス 執行役員 アプリケーションサービス事業部長の伊藤 一博氏

項目

エクセル管理の限界・プロジェクト進捗・リソース管理の難しさ

進捗管理システムの必要性を感じた経緯や、DTM選定の理由

カスタマイズの取り組み

データの中央管理 ・SQLによる迅速なデータ抽出

ユーザー活用の促進

将来を見据えたリソース管理

1. 進捗管理システムの導入が必要となり、DTMの存在を知った

伊藤:

桜井:

伊藤:

桜井:

伊藤:

まず振り返ってみたのですが、桜井さんとは2018年2月1日にDTM を紹介する機会をいただいておりました。私はそこで初めてお会いしましたが、桜井さんはその前に弊社代表の藤原含め、Zionexのメンバーとは接点があったのですよね。

そうですね。その前にArasを使った設計自動化システムを2017年の1月から始めました。その自動化を実施した時にZionexの方が参画しており、Arasのことを全部行っていただいて、それでZionexさんを知りました。その後、少ししてから2018年の2月に社内で進捗管理システムを入れないと駄目だよねという話となりました。最初はお客様もMS Projectを使うところが多くて、弊社の中でもMSProjectを使おうかという話があったんですが、ライセンスの関係だったり使い勝手の問題だったりというのがあって、他にないか調べているうちにDTMがあるのを知り、御社に話を伺いました。確か、以前のACEで聞いていて頭の中にあったものの当時は必要性をあまり感じていなかったのですが、真剣に何か選ばないといけない状況になって初めてDTMの話をきちんと聞くことになりました。

確かその時、御社ではエクセルで管理されていて、それをDTMに置き換えたらどうどうなるの?という宿題をいただき、簡単には置き換えれないということから、打ち合わせをお願いしました。

そうでしたね。

そんな経緯があって今に至ります。いつもありがとうございます。

2. Arasにアドオンできることが、DTM導入の決め手

伊藤:

桜井:

伊藤:

桜井:

伊藤:

桜井:

伊藤:

桜井:

それでは本題に入りたいと思います。まずDTM導入前の課題です。どのような課題認識があってDTMを検討いた だけたのか聞かせていただけますか?

やはり進捗管理というものを一目で分かるようにしたいとていうのがありました。それまでは一部MS Projectを使っているところもありましたが、基本はExcelで管理して、管理者がいないと何も進捗が変わってないみたいなことがありました。後、やはりExcelなので、うまく作っておかないとおかしなことになってしまいます。進捗状況とかも都度担当者に確認してある程度は反映するのですが、そこも結構エイヤで更新することになったりします。

それと、プロジェクトがいくつあるのかよく把握できないと言うか、いわゆるコモディティーと呼ばれる単位で、エクセルを分けて管理していました。ですので、全体的に技術部門はどうなっているかといったことは見れない状況でした。、もっと統合して全部串刺しにして見れるような仕組みの方がいいよねというところで、やはり人に依存しないような仕組みで何かできないかという課題をもっていました。

検討いただいてる時に確か他社のツールも検討されていて、そちらはExcelライクで使いやすいと評価されていたんですけど、足りないところは我々が対応しますのでと話をさせていただきました。

はい、そうでしたね。

そういう検討した上で、決め手になったものは覚えていらっしゃいますか。

一つはやはりArasに乗っかるというのがあります。Arasを入れたのも自分だし、技術部門に広めていき、技術部門の基幹システムにしたいというのは一つの目標としてあったので、やはりその上に乗っかった方が楽だという考えです。確かに使い勝手だけを考えたら、他社のシステムでもよさそうなものはありましたが、やはり2つ管理するものができてしまうし、Arasに入れて、工数入力とかもArasの中でできるようにしたいというのもあったので、それと連動できればいいという思いがあり、DTMを選択したということになります。

最近はあまり関わっていらっしゃらないと思いますが、当時を含め設計部門におけるプロジェクト管理ということで重要視されてる点をお聞かせいただけますか?

今、何が動いていて、どれだけの人がいるから、この次から始まるこのプロジェクトにはこの人達がアサインできるというのはやはり分からないと予定も組めません。当社は受注生産なので、いつ頃だったらエンジニアのキャパシティが空くので、これを受注しても大丈夫だねとか、いや、これはちょっとエンジニアが入らないといった話ができない。今までエイヤの世界で大体このくらいであればこんなもんだろうみたいな感じでやっていて、我々がまだ設計をしていた時代はそこまで人も多くなかったですし、受注する案件も少なかったので、各グループで一人ぐらい管理できる人がいれば何とかなりましたが、今はその各グループにも何十人も人がいるため管理しきれないというのが実状です。正直、今もそんなにうまく行ってない部分があるのが実情です。

3. エクセル→システムへのプロジェクト管理方法の移行に苦労した

伊藤:

桜井:

伊藤:

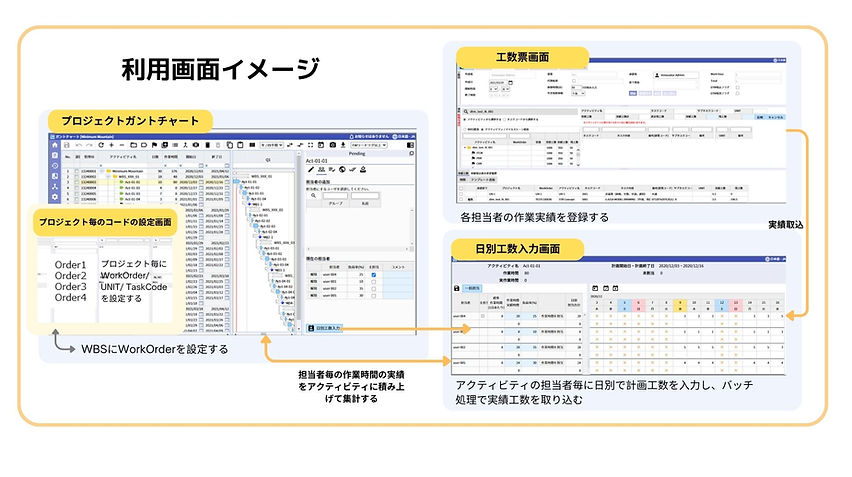

次にお伺いしたいのがDTMの導入時になります。御社の要求に対しては足りない標準機能が色々ありました。例えばWorkOrderの管理、UNITやTaskCodeといった情報を管理し、日別の工数管理の機能や工数票入力画面も開発したというところがありまして、その辺も含めてDTM導入時にこれは苦労したなというものがございましたらお聞かせください。

今まで、管理者だけがやっていたことが、個人個人にばらまかれた部分があるため、誰もやらないということがあります。誰に何工数配るのかというのは、やはり管理者では分かりません。管理者は全体の工数は見積で今回は電気屋さん100工数、水屋さん100工数というのは分かります。ではその100工数をAさんに分けるのか、Bさんに分けるのか、Cさんに分けるのは各グループでやらなくてはいけません。今までは当然誰かがやっていることで、頭の中や自分達のExcelなり何かでやっている訳ですが、これを使ってやってくださいって言うとやらない。面倒くさいというのがあり、そこを乗り越えるのが大変です。

私自身は使いやすいと思っていて、今の部署ではDTMを使って管理しています。今いるところはプロジェクト数も少ないからい良いのですが、プロジェクト数が多くなって、特に仕掛かり中が多くなってくると、動きが少し遅いのか気になりますね。

運用面とアプリケーションの速度ということですね。速度面は改善してきていますので、どこかのタイミングでDTMでのバージョンアップを検討したいと思います。

4. Arasにデータを集約できるため、SQLで素早くデータを抽出できるのがすごく便利

伊藤:

桜井:

伊藤:

DTMを導入してみて良かった点と悪かった点、また改善が必要だと思うところはございますか?

一つのシステムの中に、データベースとして入っており、工数票作成の機能も作ってもらっています。工数票の集計とかも今までは手書きの工数票があったりExcelだったり何種類かありました。

提出した後にERPで吸い上げてERP側で集計しないと何工数使ったのかが分からないということがありましたが、今はArasのデータベースに入っているためSQLでデータを抽出するとあっという間に集計できるのは凄くいいと思っています。

なかなか皆さん活用しないので、なんでかな?と思っていますが。その点はそこまでやり方が広まっていないと思っていますので、こちら側の反省点ではあります。

確かにそうですね。業務で必要なデータはデータベースに入っているため、うまく抽出して活用できるとよいですよね。

5. プロジェクトデータが増えた際のパフォーマンスがDTMの課題

伊藤:

桜井:

伊藤:

DTMの改善点はございますか?

スピードですね。プロジェクトが多くなればなるほど、ちょっと串刺しにするとしばらく画面が止まったりするので、そこは改善してほしい点です。

特に今の設計部門なんていうのは、2百人以上人を管理しなくてはいけなく、かつプロジェクトが終わってもフォローをしなくてはいけないプロジェクトとかを含めれば、並行して何十ものプロジェクトも動いています。それを横串にした瞬間遅くなると、困る状況になります。だからExcelになっちゃうのかなという気もしていますが、工数票を入力するために、プロジェクト登録とかWorkOrder登録をしなくてはいけない仕組にしたのでそこだけはちゃんとやっています。工数票作成自体もかなり良くなったので凄く簡単だと思います。私自身は分かりやすくていいと思っています。

WorkOrderもERP側で登録されないとAras側にも反映されてこないので、こういう仕組みもいいと思っています。

誰に一番負荷がかかってるのかを簡単に見たいんです。日々の残業が積み重なっていて、何でこの人はこんなに残業してるの?みたいな話からじゃないと問題点に気づかない。この人はこれとこれとこれを抱えててみたいな話なので、それがDTMでピッと分かればいいと思っています。画面の表示時間がかかると誰も見なくなってしまうと思います。

そこは改善点として認識しました。

6. DTMで将来のプロジェクトを見据えたリソース管理を視覚的に行える仕組みとしたい

伊藤:

桜井:

最後の質問になります。今後はDTMのどんなことに期待していただけますか?

やはり元々きちんとやりたかったリソース管理で将来の人員管理が見た目で分かる仕組みがほしいです。今でも7時間超えるとオレンジ色になり、8時間超えると赤になる仕組みもあります。そういった仕組みでもっとしっかりとこの期間、この人はもうこれだけ一杯だから当然残業も出るだろうが、でもこの先の期間には余裕があるから未来側に按分できればワークロード的には全体として収まるのではないかといったことが分かるイメージです。将来これだけ工数がかかりそうなプロジェクトが来るので、人をアサインできる、できないということをDTMの中でやりたいが現実問題としてやれていません。今もExcelでやっているところがあるため、将来の3年後5年後と今現在のリソース管理をしっかりとできる仕組みになれば良いなと思っています。まだまだDTMを使っていきたいと考えているので今後も改善を期待しています。

株式会社ジャムコ 企業紹介